promotion

最もポピュラーな英語検定のひとつであるTOEIC。

就職や進学の履歴書や内申書にTOEICのスコアの記入を求められたり、昇進の条件としてスコア○○点以上という規定があったりと、TOEICは英語力を測るテストとして信頼されていることが分かります。

これまで色々な英語検定を受験して来た私が考えるTOEICの秀逸なところは、

変わり続ける言葉であり客観視しにくい英語の能力をスコアとして数値化しているところ

そして、そのスコアに関する目測を世界共通の基準と照らし合わせて提示しているところ

の2点です。

合否ではなくスコアで示されることで、受験者自身が細かく目標設定しやすいという魅力もあります。

スコアアップのために重要のことは、まず相手の姿を知ること。

この記事では、「そもそもTOEICとは?」について総体的に見直した後、私がお勧めする勉強方法あれこれをご紹介したいと思います。

姿を知れば意外に親しみやすい相手かも知れませんよ。

スタディサプリTOEICは、徹底的に分析されたコース展開で、最短距離で結果が出せると評判です。

これまでにも多くの受講生が100点以上のスコアアップを達成しています。

スタディサプリENGLISH TOEIC対策講座「ベーシックプラン」

- 6か月パック:通常価格18,348円(税込)

- 12か月パック:通常価格32,736円(税込)

無料期間中に解約をすれば料金は0円で、月割りの返金保証もついています。

解約はネットから1分もあればできるので、興味がある人は気軽に試してみてくださいね。

もくじ

TOEIC勉強法のSTEP(1)TOEICを知る

TOEICに限らず、資格試験の勉強を始める際は、資格試験そのものについてしっかりと理解しておかなければいけません。

最初に、TOEIC公式サイトを参考にしながら、TOEICそのものについて詳しくお話をしていきます。

テストの形式|2つのテストブランドで4つの技能のスキルを測る

「TOEIC」と聞いてほとんどの人が思い浮かべるのが、リスニングと文法・英文読解の2大項目からなるテストではないでしょうか?

かつての「TOEIC」はこの構成のみで行われていました。

けれど、その後の時代の要請に伴い、スピーキングやライティングのテストが行われるようになるなど、柔軟に姿を変えて来ています。

対象とするレベルについても、全レベルを対象とした「TOEIC Test」に加え、初心者~中級者を対象にした「TOEIC Bridge」もあり、英語学習者のレベルや目的に細やかに対応する形式が採用されています。

2019年現在のTOEIC Programでは、2つのテストブランドで4つの技能のスキルを測ります。

詳しく見ていきましょう。

テストブランド【TOEIC Test】

すべてのレベルを対象に、日常生活からグローバルビジネスにおける活きた英語力を測ることを目的としたテストです。

世界共通で行われ、合否ではなくスコアによって判定することによって、受験者の英語力を国際的な基準で判定します。

テストの種類は以下の3種類です。

TOEIC Listening & Reading Test

聞く、読む力を総合的に測るテストです。

スコアは10~990点。TOEICテストの代名詞とも言えるテストです(これ以降、「TOEIC L&R Test」「L&R Test」と略します)。

リスニングセクション100問は、写真描写・応答・会話・説明文問題の4パートから構成され、これに約45分で解答します。

リーディングセクション100問は、短文穴埋め・長文穴埋め・文書読み解き問題の3パートから構成され、これに75分で解答します。

合計200問に約2時間で解答する、集中力が求められるテストです。解答方式は選択肢から選ぶマークシート式で、記述問題はありません。

TOEIC Speaking & Writing Tests

話す、書く力を直接測るテストです。

スコアは0~200点。

Speaking セクション11問は、音読・写真描写・応答問題で構成され、これに約20分で解答します。

Writing セクション8問は、写真描写・Eメール対応・意見記述で構成され、これに約60分で解答します。

解答方式はテスト会場でパソコンを使う方式です。

TOEIC Speaking Test

話す力を直接測るテストです。

「TOEIC SPEAKING & WRITING TEST」からライティングを除いたテストになります。

スコアは0~200点。

Speaking セクション11問、音読・写真描写・応答問題で構成され、これに約20分で解答します。

テストブランド【TOEIC Bridge】

初級~中級者を対象に、日常生活における活きた英語に特化した英語力を測定します。

世界共通のテストで、合否ではなくスコアによって判定する、というところはTOEIC Testと同じです。

テストの種類は2種類で、2020年6月からは問題形式が改訂されます。

TOEIC Bridge Listening & Reading Tests

聞く、読む力を測るテストです。

スコアは30~100点。

リスニングセクションは50問、画像選択・応答・会話・説明文の4パートから構成され、これに約25分で解答します。

リーディングセクションは50問、短文穴埋め・長文穴埋め・読解問題の3パートから構成され、これに35分で解答します。

解答方式は選択肢から選ぶマークシートで記述はありません。

計100問に1時間で解答する、L&R Testがちょうど半分になったボリュームです。

TOEIC Bridge Speaking & Writing Tests

話す、書く力を測るテストです。

スコアは30~100点。

Speaking セクションは8問、音読・写真描写・聞いたことを伝える・応答・ストーリー作成・アドバイスをするテストから構成され、これに約15分で解答します。

Writing セクションは9問、文章組立て・写真描写・短文メッセージ返信・ストーリー記述・長文メッセージ返信から構成され、これに約37分で解答します。

解答方式はテスト会場でのパソコン使用です。

どちらのテストも、問題構成や内容から日常生活に基づくものだということがよく分かります。

さて、ここまで2020年現在で展開されているテストとその内容について見てきましたが、上記5つのテストの中でもっとも受験者数も多く、メジャーなものと言えば、やはり「TOEIC L&R Test」です。

就職や進学などの英語力評価で「TOEICのレベル」「TOEICのスコア」として求められるのは、特に記載がない限りこのテストのものです。

ここからは、「TOEIC L&R Test」を中心に話を進めて行きます。

TOEICのスコアレベル

TOEIC L&Rテストを含め、TOEICで行われるテストはすべて合否ではなくスコアで結果が提示されます。

そこで誰もが気になるのは、スコアから見て今の自分の英語力がどのレベルに達しているかということでしょう。

以下にTOEICを運営するIIBC(国際ビジネスコミュニケーション協会)が発表しているスコアと英語力レベルの目安を記載します。

まず、自分の現在のスコアがどこにあるのかを見てみてください。

レベルA:スコア860点=Non-Nativeとして十分なコミュニケーションができる。

レベルB:スコア730点=どんな状況でも適切なコミュニケーションができる素地を備えている。

レベルC:スコア470点=限定された範囲内では業務上のコミュニケーションができる。

レベルD:スコア220点=通常会話での最低限のコミュニケーションができる。

レベルE:コミュニケーションができるまでに至っていない。

各レベルに示されているスコアの点数は目安です。

これを見て、ちょうどスコアが2つのレベルの中間にある人などは「自分は結局どの程度?」と疑問に思われるかも知れません。

または、同じレベルAでも、860点と990点とではかなり違うのではないか、と思われるのも当然です。

IIBCは但し書きとして、実際のスコアの解釈は、それぞれの状況や環境、現実に求められる背景によって変わる、としています。

それはその通りで、レベルAであっても、まったくの専門外の分野での英語には苦労するでしょうし、レベルCであっても得意分野の内容であれば十分に対応できるということは現実にいくらでもあり得ます。

英語は生きて変動するコミュニケーションツールですので割り切れるものではありません。

例えば「ビジネスで全くの専門外で予想も出来ないような難問が提示された」状況を考えてみてください。

レベルEの人であれば、相手の言っていることもまったく分からず、返事をすることすらできない。

Dの人は英語で「私は分かりません」と言える。

Cの人は英語で「私は分からないので、誰か分かる人を探してきます」と言える。

Bの人はCの対応と共に、相手を不快にさせない気配りを英語で出来る。

そしてAの人は具体的に対応するための案を出したり、担当者を探して連絡するなど次につなげることが出来ると仮定します。

各レベル間でのスコアの幅は、上記A~Eの対応をする際のクオリティの幅と考えればイメージがしやすいのではないでしょうか。

受講者の平均スコア

2019年1月に行われた「TOEIC L&R Test」の受験者は140,942人。

最高スコアは満点の990点、満点が出ているのでもちろん両セクションの最高点は495点でした。最低スコアは10点です。

平均スコアは、リスニングセクションが322.7点、これに対しリーディングセクションは255.7点で、合計平均スコアは578.4点でした。

ここから直近のテストでは「リスニングは比較的解答しやすい出題がされ、リーディングは手ごわい問題が多かったのではないか」という予測や、

それでも満点を出した受験者がいることから、「問題よりも受験者の集中力が後半(リーディング)で途切れる傾向にあったのではないか」など考えることが出来ます。

なお、これは過去数回のテストでも同じ傾向です。

高得点を狙うのであれば、後半に集中力を途切れさせない対策を考える必要があります。

テストの開催頻度

「TOEIC L&R Test」は、年に10回、全国約80都市で開催されています。

開催地によって頻度が変わりますので、居住地最寄りの会場での日程を公式サイトでなるべく早めにチェックし、申し込み締め切り日に間に合うよう注意しましょう。

実際の受験会場は「申し込み時に選択した受験地」「実際の住所の郵便番号」「受験者数」からTOEIC事務局が決定します。

このため、必ずしも居住地に至近の受験会場や申し込み時に希望した会場になるわけではなく、注意が必要です。

テストに申し込む方法

申し込みの方法は2つ、「公式サイトからのネット申し込み」と「コンビニの端末を使用しての申し込み」があります。

ネット申し込みは、公式サイトの申し込みページに会員登録(無料)をして必要事項を記載し、受験料を支払います。

コンビニ端末での申し込みは、各コンビニチェーン設置の情報端末から「TOEIC L&R公開テスト」を選んで申し込みます。

各店端末の操作方法など異なりますので、それぞれのガイダンスに従ってください。

各回とも申し込み開始日と締切り日が設定されています。

申し込み期間はひと月足らずのこともあれば1か月半ほどあることもありばらばらです。

また、申し込み開始日前には申し込めない=数か月先のものを予め申し込むことが出来ませんので、忘れないようにご注意ください。

フォローアップとして、スマホアプリやメール、TOEIC公式SNSなどから申込日を知らせてくれるサービスがありますので、ぜひ活用してください。

また、学校や会社など団体での申し込みもありますが、規定が違いますので別途公式サイトをご参照ください。

ここまでの情報は、TOEIC公式サイトを元にしてまとめてきました。

さらなる詳細および受験日などは下記URLをご参照ください。

TOEIC勉強法のSTEP(2)効果的な教材・アプリを知る

続いては、TOEIC学習を行う上で、効果的な学習教材や役に立つアプリを紹介していきます。

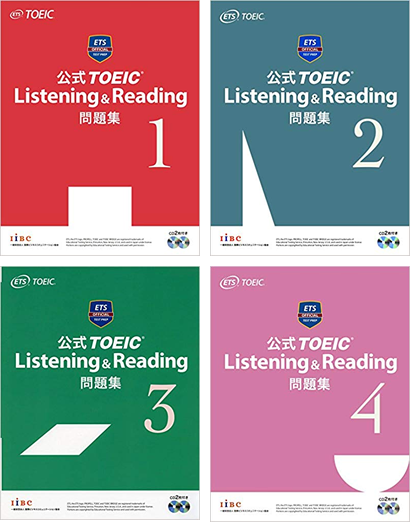

何と言っても「公式問題集」

まずは、何と言っても公式の問題集がお勧めです。

公式の問題集以外やらなくてもいいと言っても良いほどです。

その理由は、後にまた詳しくお話しますが、TOEICは数ある英語検定の中でも特にその独自性、テストの個性が際立っているテストです。

なので、出題形式の特徴である「TOEIC節」に慣れることが大切です。

TOEICの出題形式は2016年に改訂されているので、参考書を購入する場合は、2016年以降に出版されているものを選ぶようにしましょう。

2016年前に出版されたものも内容は優れているのですが、やはり「TOEIC節」に正しく慣れるためには、メインで使う問題集は直球・正攻法で選んでください。

以下の公式問題集は、改定後の出題形式で実際のテストと同じプロセスで作られた問題がそのままのボリュームで2回分(400問)収録されています。

解答、解説、和訳、音声スクリプトが掲載され、公式ナレーターによる音声CD付きです。

「公式TOEIC Listening & Reading 問題集 1」(2016年10月)

「公式TOEIC Listening & Reading 問題集 2」(2017年5月)

「公式TOEIC Listening & Reading 問題集 3」(2017年15月)

「公式TOEIC Listening & Reading 問題集 4」(2018年10月)

上記の公式問題集で、リスニング・リーディング共にすべての対策が十分出来ますが、もしボキャブラリーに特化して不安が残るという場合は、以下の問題集を補助として使うのも良いでしょう。

ここでのポイントはやはり「公式」であること。TOEICの軸からぶれることなく、無駄なく出題傾向の高い単語を学ぶことが出来ます。

「スタディサプリENGLISH TOEIC対策講座」を活用する

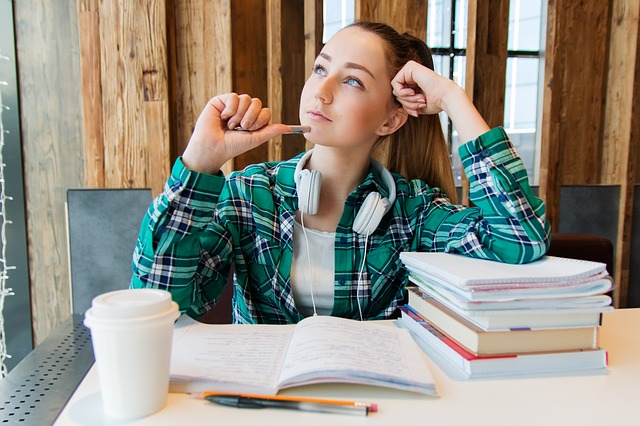

仕事に学校にと忙しい毎日、隙間時間をうまく利用して、効率的に勉強したいものですね。

そんな時に便利なのが何と言っても連れて歩けるスマホアプリ。

様々なアプリが出ていますが、「スタディサプリEnglish TOEIC対策講座」は使い勝手の良さが評判のアプリです。

テキストもアプリも、使う人それぞれの好みや環境によって使い勝手の良さは変わりますが、私がこのアプリを評価する主な理由は以下の3点です。

- プロの分析に基づく効率的な学習を「無理なく少しずつ」アプリ主導で積み重ねていける

- ユーザーのニーズに対応しようとする開発元の姿勢が本気

- TOEIC対策だけじゃなく、様々な講座がある

スタディサプリEnglishは、CMでも流れているカリスマ講師による徹底的な動画授業でインプットし、TOEICの出題形式にのっとった各コンテンツを使って短時間でトレーニングすること、が特徴です。

各コンテンツがすきま時間で出来るように構成されているので、「今ちょっとだけ」を繰り返すことで自然に効率よく学ぶことが出来ます。

また、その「ちょっとだけ」が「今週の学習状況」として示され、「少しでも勉強をした」という思いが実際の学習の形となって表れます。

モチベーションを維持するには「自分は勉強している」という充足感はとても大切です。

また、TOEICの出題傾向や受験生が間違いやすいポイント・理由などを常に現在進行形で分析に分析を重ねて問題や解説をしており、「公式」ではありませんが、限りなく近いというところも魅力。

ユーザーの反応によって機能を変更したり改善するなど、ユーザーのニーズに寄り添おうとする姿勢は評価できる点です。

そもそもTOEIC対策は、このアプリの中の講座のひとつ。

日常英会話や入試対策のコースもあるので、TOEICテスト終了後に、TOEICを離れて自分の英語力に厚みをつけるために使うことも出来ます。

条件を満たすことで、お得な料金で利用できる「新規入会特典」が用意されていることも…!

詳しくは公式サイトをチェックしてみてください!

スタディサプリENGLISH TOEIC対策講座の公式サイトはこちら

「公式問題集+α」におすすめなテキスト

公式の問題集にはTOEICで出題される英語の情報が満載です。

なので、レベルに関係なく公式の問題集を徹底的に勉強することが、一番のTOEIC対策です。

ただ、初級レベルで「公式の問題集の解説を読んでもピンとこない」「TOEICそのものが初めてで不安」という方には、以下のテキストをお勧めします。

世界一わかりやすいTOEIC L&Rテスト総合模試1[600点突破レベル] / 関正生著

リスニング、リーディング共に初級者向けに選択された問題を集め、初級者がつまづきそうなポイントを分かりやすく解説し、学習をサポートしてくれます。

また、TOEICそのものについても解説されているので、全体像をつかむことも出来て、正体の分からない怖さを払拭してくれるという点でもお勧めの良書です。

TOEIC L&Rテスト990点攻略 改訂版: 新形式問題対応 / 濱崎潤之輔著

上級者が見落としがちなポイントや間違いやすそうなポイントを分かりやすく解説してくれています。

800点以上のスコア保持で、「さらに上を目指すために公式の問題集+αで何か取り組みたい」受験者にお勧めします。

800点前後のホルダーだと少し難しいと感じるかも知れませんが、トレーニングととらえてチャレンジしてみてください。

TOEIC勉強法のSTEP(3)英単語・文法の基礎を固める

続いてのTOEIC勉強法のステップは、しっかりと英語の基礎を固めるということ。

ここから詳しく解説をしていきます。

必ずTOEICで出題される英単語・英文法を押さえること

初めてTOEICを受験するという人や、久しぶりに英語を学び直そうとする人がやりがちなミスが、中学や高校で使っていた英文法のテキストをひっぱりだして復習する、ということです。

英語を勉強する手段のひとつとして昔のテキストを振り返ることは、決して悪いことではありません。

ただ、「TOEICの対策」を前提とした場合はお勧め出来ません。

先述しましたが、TOEICは非常に個性のあるテストです。

大学入試でもその他の英語検定でも、テストと呼ばれるものには必ず出題傾向があります。

TOEICに関しては、出題傾向から問題の内容、解答方法、さらに解答していくリズム、テンポにいたるまで独特の世界があることを覚えておきましょう。

英語の世界は限りなく深く広いので、出題範囲はそれこそ無限大ですが、TOEICで出題される英単語や英文法にはTOEICならではの傾向でくくられます。

必要なのは、「TOEICで出題される英単語と英文法」を復習、マスターするということです。

ネイティブ並みに英語力の高い人でも、たまたま出題された英単語や文法を知らなかったら、スコアは取れません。

逆に言えば、総合的な英語力が低くても、出題された問題に知っている単語や文法が多ければ、高いスコアを取れる。それがTOEICです。

英単語は意味から学ぶ

まず、「英単語を覚える」という考え方を捨てましょう。

単語は「覚える」ものではなく、意味を知って学ぶものです。

例えば誰かに「chanceってどういう意味?」と聞かれたとしましょう。

ビジネスシーンなら、仕事をさせてもらえる機会、雇ってもらえる可能性、商品に対する顧客からの期待と試用期間。

スポーツシーンなら、得点出来るかもしれない瞬間、人とのつき合いなら、つながりが生まれるきっかけ。

ひとつの単語には、いろいろな意味合いがあります。

単語を覚える、というのはそういうことです。

ひとつひとつの文脈と一緒に意味合いを学ぶことで単語をしっくりと自分の中に落とし込むことが出来ます。

では、TOEICの対策としての単語はどうでしょうか?

それも同じことです。「TOEICに出題される単語」に特化して、意味を知って自分の中に落とし込みましょう。

リスニングからリーディングまで、すべての対策をする時に出てくる単語の意味を、その文脈では絶対に間違えないと思える位までひとつひとつ確実に知ることです。

つまりTOEIC対策の勉強すべてが同時に英単語対策になるのです。

だから、英単語学習テキストで暗記するよりも、その時間を公式の問題を出来るだけ多く解くことにあてた方が効率的です。

それでも英単語を個別に勉強したいという場合には、先述の公式のテキストやアプリで、単語そのものではなく、それが使われている例文をしっかり勉強しましょう。

英文法学習に王道はない

英文法の知識が必要になるのは、リーディングのPart5およびPart6の一部です。

後述しますが、英文法問題に関しては知らなければ答えようがなく、さらに構造や理由を理解していないと応用も出来ないため、勉強に王道はありません。

ここで私たちに必要なのは「TOEICで出される英文法」を学ぶこと。

いずれにしても勉強しなければ身につかないのであれば、公式の問題集の解説をしっかり読み込んで理解して、ひとつひとつマスターしましょう。

地道なようでそれが近道です。

TOEIC勉強法のSTEP(4)リスニングの勉強法とテスト当日の向き合いかた

続いてのSTEPは、リスニングの勉強法について解説をしていきます。

リスニング全体を通しての勉強のコツ・ポイント

リスニングセクションはPart1からPart4で構成され、解答時間は45分です。

このセクションは録音された音声に従って、TOEICのペースで進みますので、時間配分は考える必要はありません。

対策で大切なのは、TOEIC公式の音声を出来るだけたくさん、繰り返して聴くことです。

Part1~Part4までの通しの順番で、問題を解きながら聴くことはもちろんですが、もし通勤時などすきま時間で勉強する場合はPartごとに区切ったリスニングも練習しましょう。

これはやはり「TOEIC節」のシャワーを浴びるため。

TOEICの英語の発音、リズム、間、そして問題のパターン、雰囲気に慣れるためです。

ちなみに、音声スピードは「あ、ちょっと速いな」と思うくらいから始めましょう。

「何を言っているか分からないから最初だけ」とゆっくりめのスピードで聴かれる方もいらっしゃいますが、これはお勧め出来ません。

そのスピードに慣れてしまうと逆にリスニングへの苦手意識を高めてしまう可能性があります。

初級レベルの方は、最初から通常のスピードで聴いてください。何度も聴いている内に必ず慣れてきます。

中級レベル以上の方は高速のスピードで聴くようにしましょう。慣れたらさらにスピードを上げる、を繰り返します。

次に通常のスピードに戻した時に驚かれること間違いなしです。

テスト当日、リスニングで意識すること

当日に意識するポイントは3つあります。

1つめは、「落ち着いて、聴こえてくることに従う」こと。

2つめは、「聴き取れなかった、解答が分からなかった場合はすっぱり忘れる」ことです。

TOEICのリスニングは容赦ありません。とまどっている内に次に進みますので、分からない問題は切り捨てる潔さが必要です。

3つめは、「その場でマークシートを埋める」こと。

リーディングは「後で戻る」が出来ますが、リスニングはこれがとても難しいので、とにかくその場で終えて行くことが大切です。

ここからは、Part別の対策方法についてお勧めの方法をご紹介します。

リスニング・リーディング共パート毎の出題内容について、まずは以下の公式のURLをご参照ください。

参考:【公式】テストの形式と構成|TOEIC Listening & Reading Test|【公式】TOEIC Program|IIBC

Part 1:写真描写問題

写真描写が出題されます。

各設問の写真について説明した英文が4つ流れるので、そこから最も適したものを選びます。

一番解答しやすいパートで勉強法もシンプルです。公式問題集の音声を繰り返し何度も聞いてナレーションにも慣れましょう。

また、日常生活では写真を描写するということはあまりないことですね。特殊な世界です。

テストの際直前は、勉強以外でも目に入る風景やテレビなどの光景、もちろん写真を見た時に自分なら英語でどう言うかな?と柔軟運動をしておくと良いでしょう。

Part1はTOEICテストの初っ端なので、集中してリズムに乗りたいものです。

Part1が始まる前に全体の説明(Direction)がありますが、この時間は大切です。

少し長めな隙間時間を生かそうとリスニングセクション全体の問題をひと通り見たり、先読みしたりする方もいると思いますが、私はあえてしないようにしています。

この隙間時間では内容を把握するまでにはいたりません。

むしろ余計な情報が入って来て(正解が分かってしまった、知らない単語があったなど)、集中力がそがれます。

ここはPart1にだけ集中することをお勧めします。

TOEICにある程度慣れている方ならPart1の写真全体を、慣れていない方なら1~2問分の写真を眺めるだけにとどめ、テストが始まったらひとつひとつの説明に集中して落ち着いて答えて行けば、問題なく答えて行けるはずです。

Part 2:応答問題

応答問題のパートです。

聞こえてくる質問文に適切な答えを選択肢から選ぶ問題です。

対策をする際のポイントは2つ。

まず「質問が何を尋ねているか」を把握するトレーニングをしましょう。

質問文は「5W1H」から成り立つものが多いので、まず問題文の最初の1句で「5W1H」の質問かそれ以外の質問かをすぐ判断し、尋ねられている内容を把握する練習をします。

そして、ストレートな質問かひっかけようとする質問かを見極めることも大切です。

例えば「Why」から始まった問題で、選択肢に「Because~」と始まる解答があるとそれに飛びつきがちですが、正解は「No idea」だった、というようなひっかけ問題があります。

この「何について尋ねているか」「ストレートな問題か」という2点を意識しながら勉強しておくと、当日も落ち着いて状況判断が出来るようになります。

当日は、やはり先読みはしすぎないで、一問ずつ落ち着いて丁寧に聞いて解答して行きましょう。

Part 1とPart 2は難易度もあまり高くないので、「テクニック」はひとまず横に置いておいて、話の流れに不自然ではない解答を素直に選択しましょう。

Part 3:会話問題

2~3人の会話を聞いて、それに対する複数の設問に答える問題です。

複数の設問=難易度が上がりますが、焦ることはありません。

会話文の内容さえ把握すれば、設問はその内容に従って設定されているので問題なく解答出来ます。

対策では、会話の核は何かを意識して聞くようにしましょう。

それを重ねる内に、どこが聴いておくポイントかが分かるようになってきます。

また、ひとつの問題に解答した後、次の問題文が読まれるまでの時間に、次の設問を見ておく練習をしましょう。

いわゆる「先読み」の練習ですが、これも、「先読みするぞ」と意気込みすぎず、「何が書かれているかな?」とさっと見る位の姿勢で練習します。

ここがポイントです。落ち着いて眺める練習をしておきます。

当日は、Part 2から移って来る際に1問目の設問をさっと眺めましょう。

答えは探さないようにします。もし正答が分かっても一時保留してください。

私も一度、分かったと思っていた解答が内容をよく聴いたら間違っていて一瞬動揺したことがあります。

不必要な心の揺れを持ち込んではいけません。

そして1問目の会話文が流れたら集中して「内容」を聞き取り、設問に答えます。

そして次の問題に移る前の時間で次の設問をさっと見て、会話文が始まったら、とにかく内容を把握する、この繰り返しです。

Part 4:説明文問題

Part3とパターンは同じ。流れるラジオやテレビなどのナレーションに対する複数の設問に答えます。

対策・勉強方法についてもPart3と方向性は同じです。ナレーションの内容を把握すれば、設問には必ず答えられます。

公式問題集などの音声を、内容を把握することを意識しながら何度も聞いてポイントをつかむための練習をしましょう。

注意点は、ひとりのナレーションの中に複数の情報が混在しているので、そのひとつひとつを拾い上げて覚えようとすると混乱することです。

まずは、何を扱っているナレーションなのか全体像を理解することを意識して聞き、その後情報に意識を向けて複数回聞くことで、ポイントがどこにあるかつかみましょう。

こちらも、聞く練習の後、設問をながめる練習が効果的です。当日の向き合い方についてもPart3と同じです。

TOEIC勉強法のSTEP(5)リーディングの勉強法とテスト当日の向き合いかた

続いては、TOEICのリーディングセクションについても勉強法を説明しておきましょう。

リーディング全体を通しての勉強のコツ・ポイント

リーディングセクションは75分間。

リスニングセクションと決定的に違うのは自分で時間配分が出来るということです。

とは言え、セクション全体で100問、単純に割っても1問につき約45秒しか与えられていません。

しかもPart 7の後半25問は複数の文章を読解する問題。難関が最後に待ち構えていると考えると余裕はないことが分かります。

まずは、Part 5~Part 7の3つのパートの内、自分がどこが得意で、逆に時間がかかるかを一度通して問題を解いて時間配分してください。

ご参考までに私の場合:

- Part5: 8分+2分

- Part6: 8分+2分

- Part7: 前半(一つの文書) 20分/後半(複数の文書) 25分 +5分

- 全体見直し: 5分

それぞれ、先に挙げた8分、8分、20分、25分でそれぞれのパート(Part7は前半、後半)の問題をひと通り解きます。

分からない時はチェックしておきすぐ次の問題に戻り、必ずこの時間内で全部の問題を解きます。

そして後ろの「+〇分」で分からなかった問題を見直します。この時間内でも分からなかったら残しておいて、次のパートに移ります。

そして最後の「全体見直し」の5分間で、リーディングセクション全体で分からなかった問題をもう一度見直します。

ここでも分からなければとにかくマークシートに解答をします。

私はこのような時間配分で取り組みました。

この「+〇分」はあくまで私にとっては必要な時間ということで、必須なものではありません。緊張しやすい性格のため、「後で見直す時間を各パートに設けてある」と思うことで分からない問題に当たった時に心に余裕を持てるのです。

もし緊張しやすい人は、「+〇分」まで決めると良いと思いますよ。自分に合った時間配分を見つけてください。

また、最後の全体の見直しの時間は取っておくことをお勧めします。せっかくのマークシートのテストです。全て塗りつぶさなくてはもったいないです。

自分の時間配分が決まったら、その時間配分でリーディングセクションの問題を繰り返し解いて対策の勉強をします。

やはり75分間を通して3パート出来れば理想的ですが、難しい場合もあるでしょう。

その場合はパートごとに、それも難しい時は、「自分の時間配分」÷「各パートの問題数」で一問にかけて良い時間(秒数)を出して、それに従って問題を解くくせをつけてください。

当日は、まず問題にかかる前に大きく深呼吸しましょう。

リスニングが思うようでなかった方もうまく行った方も、リスニングセクションとリーディングセクションで頭を切り替えます。

これからの100問はこれまでの100問とは関係ありません。ここから取れるスコアはもらさず全て取りに行きます。

後は自分の時間配分に従って淡々と問題に取り組みます。迷っている暇は(文字通り)ありません。

当日までに繰り返し勉強をして自分の得意な解答リズムが出来ていることが大切ですが、対策の勉強が不十分だという方も、とにかく前日までに時間配分を決めておいてください。

最後の問題まで行き着けなくて空欄、もしくは問題文を何も見ないで塗りつぶすだけはあまりにもったいないです。

そこにあなたの分かる問題があるかも知れません。レベルに関係なく、全部の問題に一度は当たれるように時間配分してください。

Part 5:短文穴埋め問題

短文穴埋め問題=文法問題です。

短文ですが、実は私はここが一番やっかいなパートだと思っています。

なぜなら、「出題された文法を知らなければ解けない」パートだからです。

純粋に英語の基礎体力を問われるパートとも言えるでしょう。

対策方法としてはとにかく多くの文法問題に当たって「知らない」を減らすしかないのです。

ただ、ここにも「TOEIC節」は存在します。

公式の問題集もしくは公式に従って作成された問題集の文法問題はTOEICに出題されやすいものです。

先述の時間配分に従って、出来るだけたくさんの問題に当たってください。

当日の向き合い方については先述の通り。時間内にとにかく全問解く、を心がけてください。

やっかいなパートではありますが、逆にもし知っている文法問題が多く出た場合は、短文なだけにとても楽なパートにもなります。気負わず向かってください。

Part 6:長文穴埋め問題

長文の中から抜けている文章を選択肢から探す問題です。

文章を読むことが好きな方には解くのが楽しいパートですが、苦手な方にはハードルが高く思えるかも知れません。

けれど心配はいりません。落ち着いて問題文の内容を捉えれば、自ずと選ぶべき選択肢は見えてきます。

選択肢から先に読んで解答する方もいると思いますが、私はそのまま問題文から読むようにしています。

理由は時間がないからです。選択肢の情報を全て記憶出来れば良いですが、それはなかなか難しいこと。

また、選択肢の中の不正解の文章の情報に意識を引っぱられる可能性があります。

問題文の空欄の前の文章を読んで先入観なしに内容を把握し、空欄の後を読んで理解する。

その上で、自然な流れで当てはまる文章を選択肢から探す、というのが時間を節約しつつ文章そのものに向き合うためにお勧めです。

対策としては、やはり公式の問題に出来るだけ多く当たりること。

その上でもし受験日までに時間の余裕がある場合は、空欄前後の文章を読んだ後に当てはめる文章について自分ならどんなことを書くかを日本語でもいいので考えてみるのもお勧めです。

選択肢の文章を理解するのに役に立ちますし、自分の考えた内容に添った文章を選択肢に見つけた時はとても嬉しいものです。

Part 7:長文読解

長文読解のパートです。

長文と言っても小説や論文のような長い文章が延々と何行も続くわけではありませんので、気負う必要はありません。

メールの文章など、単語がいくつか羅列されているような文章も多いので、やはり何が書かれているかに集中すれば正しい解答を選ぶことが出来ます。

問題そのものの難易度は、知らなければ答えられないPart5や、選択肢自体がある程度の長さのある文章のPart6と比べて特に高いわけではありません。

ただ、ボリューム、情報量共に多いのでそれをどうマネジメントするかがポイントです。

やはり全体を通して、素直に前から読んで内容を把握し、選択肢から最も自然なものを選ぶ、という取り組み方をお勧めします。

問題文にちりばめられた事細かな情報は覚えようとせず「何が書かれているか」を理解しましょう。

選択肢にこの細かな情報が出て来たら、それを問題文で確認して解答するだけです。

集中力も途切れがちですが、その場合は次の問題に一度移って気分転換しながら問題に当たるのも良いでしょう。

自分にとって難解な文章にあたった場合は、焦らず、読むスピードを少し落としてじっくり読んで、それでも分からなかったら次の問題に移ります。

ただしチェックしておいて、必ず戻って来て下さいね。

対策の勉強では、いろいろな文章を一度にたくさん読むというボリューム感に慣れること、また、多くの情報から無視するものと拾うものを見極めるマネジメントを練習しましょう。

TOEIC勉強法のSTEP(6)何度も本番形式で問題集を解く

続いては、TOEICでもっとも重要といっても過言ではない、本番形式での練習について紹介していきます。

200問を2時間で解けるアスリートになろう

大切なことなので、もう一度ここで繰り返します。TOEICは特殊なテストです。

問題の内容や出題傾向、答え方などが独自の「TOEIC節」に則って繰り広げられることはもちろん、200問をほとんど息つく余裕なく2時間集中して一気に解答する特殊な世界です。

スコアや英語のレベル関係なく、また何度もTOEICを受験して内容はよくわかっていたり、テストを楽しむことが出来るとしても、この「200問・2時間集中」は簡単ではありません。

その特殊な世界で自分の精一杯の力を発揮するためには、その場に慣れておくことが肝要です。

つまり「本番形式で、200問を2時間で解く」を出来るだけたくさん経験しておくことです。

私は、TOEICは持久力と集中力、反射神経や瞬発力が求められる、いわばスポーツのようなテストだと思っています。

アスリートが本番と同様の試合形式の練習や走り込みを何度も行うのと同じです。

公式の問題集の模試でぜひ時間の許す限り出来るだけたくさん、本番と同じ「200問・2時間」を「練習」してください。

その際にマークシートをコピーしておくことをお忘れなく。あくまで本番と同じにします。

一度解いた問題集の効果的な学習方法

さきほど教材のコンテンツのところでもお話しましたが、私は公式の問題集を繰り返し、内容を覚えてしまう位に復習することをお勧めしています。

公式の問題集には模試形式で2回分、トータル400問というTOEICの英語が満載されています。

想像してみてください。

もし400問分のリスニング、文法、文章読解を全て理解した上で完璧に覚えられたら、素晴らしい英語力がつくと思いませんか。

私自身のTOEICの対策方法をご紹介します。使うのは公式の問題集1冊です。

- 模試1回分を本番同様に200問・2時間で時間配分をしながら一気に取り組む

- 各項目について、ひとつずつ復習。正解についてはなぜ正解かを確認しながら見直し、間違えたところは分かるまで復習。

- 模試2回分を本番同様に一気に取り組む

- 2回分について②と同じ

①~④を時間の許す限り繰り返す。

②と④で徹底的に復習しても、400問分の英語を全て完璧に覚えることはなく、次に繰り返す際には忘れていることも多いものです。

1度のテストだけでなく、次のテスト対策にも同じ公式問題集を使っています。

「TOEIC節」の英語・出題形式に慣れながら、アスリートになれます。

TOEICでスコアが伸び悩んだ時の3つの対処法

何度もTOEICを受験しているのに、なかなかスコアが伸びないと悩む方は多いですね。

特に750点以上の中上級者から上級者レベルの方に多いように思います。

ここでご紹介する対処法は、テスト直前の対策ではなく、受験日までに日数に余裕がある際にやってみてください。

自分の英語力の弱点を分析する

上級者レベルになってからスコアが伸び悩む理由のひとつは英語力不足。

リスニング、リーディング共に難易度の高い問題はしっかりした英語力がなければ解けません。

特にPart5はそうです。過去の自分のスコア表を何枚か見直すとどこに弱点があるかが見えて来るので、そこを集中して勉強します

「TOEIC節」に慣れているかを確認する

私自身、900点代に上がる前は、「TOEIC節」に慣れるための対策はしていませんでした。

公式の問題集も勉強していましたが、いろいろなテキストに浮気したり、模試も一気ではなくぶつ切りに勉強したり。

この記事でご紹介した勉強方法やお勧めの取り組み方は全て、私が800点を超えて900点代に上がった時の経験です。

TOEIC以外の英語検定を受けてみる

TOEIC以外の英語検定には、それぞれにそれぞれの出題傾向や出やすい内容があります。

TOEICではあまり出て来ない内容もあります。それを学んでみて、自分の英語基礎体力を上げましょう。

TOEICで勉強のモチベーションが下がった時の3つの対処法

まずひと言で言います。しばらくTOEICを忘れましょう。

TOEICスコアアップのための記事の最後のコンテンツであんまりかも知れませんが、TOEICは様々な英語検定のひとつ。

英語の世界ではさらに小さな点のひとつでしかありません。

モチベーションが下がっているなら、一度すっぱり離れてみましょう。

私自身、英語そのものが大好きなので、TOEICの受験日が遠い時やしばらく受けない時はTOEICから離れていろいろな英語を楽しむことにしています。

そうすると、次回TOEICを受けようと思った際に新たな気持ちでトレーニングに入ることが出来ます。

楽しいと思える英語に触れる

小説、映画、音楽、海外ドラマ、旅行。

何でもいいので、自分が心地よいと思える英語にたくさん触れましょう。そうすると英語に対する愛着がわきます。

他の英語検定に夢中になってみる

前項目③と重なりますが、もし仕事上などで英語力を上げることを求められているのであれば、他の英語検定の勉強してみましょう。

TOEICから距離を置きながら英語力を伸ばしておくことが出来ます。

なぜTOEICスコアアップが必要か考えてみる

就職でも進学でも留学でも、多くの方はスコアをアップすることで手に入る世界があって勉強をしていると思います。

その目標そのものについてゆっくり見直してみましょう。

その時はTOEIC自体のことは忘れていて大丈夫です。

ただ自分の夢や目標を見直すことで、英語へのモチベーションが上がります。

そして、きっと希望を持ってまたTOEICに取り組むことが出来るようになります。

まとめ

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

今回はTOEICについて、私の力の限り正面から向き合っていろいろとお話させていただきました。

最後に、私はTOEICは受験者に格差を設けない平等な英語検定だと思っています。

スコアの高低でレベルを測られるのにどうして?と思われる方もいるかも知れませんね。

けれど、TOEICには「合格」「不合格」はありません。

そのテストの時の受験者の英語力の調子を目の前に見せてくれるだけです。

目標のスコアより低かったといって、あなたの英語力が否定されているわけではありません。

その時そうだったというだけなのです。客観的、冷静かつ実際的。次への目標が立てやすいテストです。

長所・短所はありますが、TOEICがここまで長く、世界的に支持されている理由のひとつだと考えます。

あなたが自信を持ってTOEICスコアアップを目指して行かれることを祈っています。私もさらに上を目指します。一緒にがんばりましょう!

コメントを残す